Bis zu 130.000 elektrische Bullis sollen im Jahr gebaut werden.

Ein Roboter nimmt das Seitenteil des VW ID.Buzz von einem Stapel, ein weiterer bringt an einigen Stellen Klebstoff auf. Dann wird das große, schwere Blechteil mit Unterboden, Dachstreben und dem gegenüberliegenden Seitenteil zu einer Rohkarosse zusammengefügt. „Dieses Teil hat bis hier noch kein Mensch berührt“, sagt Josef Baumert, Produktionsvorstand von Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN).

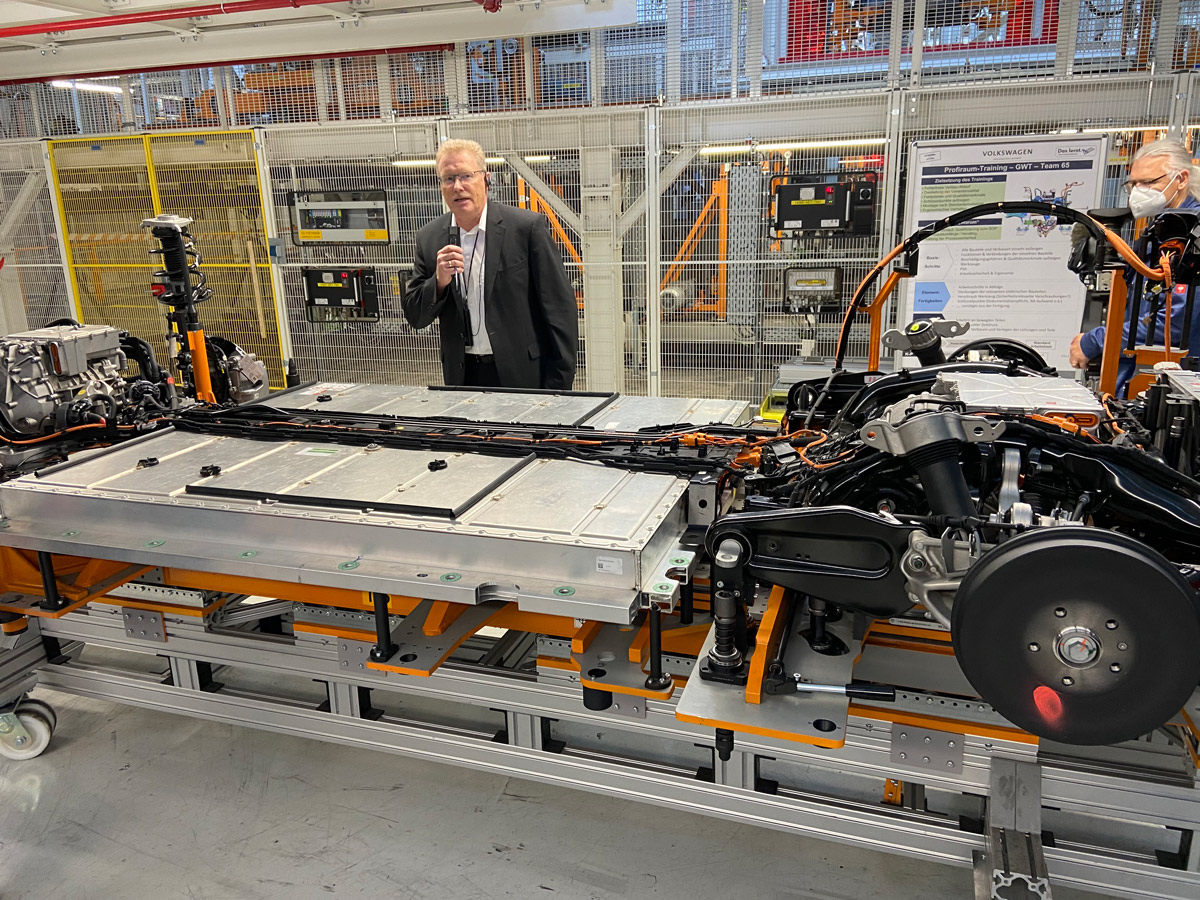

Noch bei keinem anderen Modell war die Automatisierung der Produktion im Nutzfahrzeugwerk Hannover so hoch wie beim ID.Buzz. Wo früher Menschen den VW Amarock gebaut haben, fertigen nun 700 Roboter die gesamte Karosserie des ersten vollelektrischen Transporters von VW. Mitarbeiter werden nur noch zur Qualitätskontrolle, bei Störungen und zur Versorgung der Roboterstraßen mit Teilen gebraucht. „Wenn wir die Industrie in Deutschland erhalten wollen, haben wir gar keine andere Wahl. Wir müssen automatisieren“, sagt Produktionschef Baumert. Sechs bis sieben Euro kostet ein Roboter in der Stunde, sein menschlicher Kollege das zehnfache.

Der immer wieder geäußerte Vorwurf, die E-Mobilität vernichte in der deutschen Automobilindustrie jeden dritten Arbeitsplatz – für VW Nutzfahrzeuge trifft er nicht zu. Im Gegenteil: Das Werk, das den Antrieb der Bullis und Multivans schon immer von anderen Standorten geliefert bekam, will ab 2024 die Batterie der Elektrofahrzeuge selbst bauen und damit die Fertigungstiefe erhöhen.

Im VW-Werk Hannover ist weniger die E-Mobilität Treiber des Wandels, sondern es sind Automatisierung und Digitalisierung, sagt Stavros Christidis, Betriebsratsvorsitzender bei VW Nutzfahrzeuge. Er kämpf dafür, den Abbau von Arbeitsplätzen sozialverträglich zu gestalten: „Denn nur dann wird der Wandel auch von der Belegschaft akzeptiert.“ Mittel- bis langfristig werde es weniger Beschäftigte geben, das betreffe alle Standorte. „Anders geht es nicht, wenn wir wettbewerbsfähig bleiben wollen.“ Der größte Teil des Abbaus soll über die natürliche Fluktuation erfolgen: „Auch bei VW gehen in den nächsten Jahren die geburtenstarken Jahrgänge in Altersteilzeit und dann in Rente. Diese Stellen werden dann nicht neu besetzt.

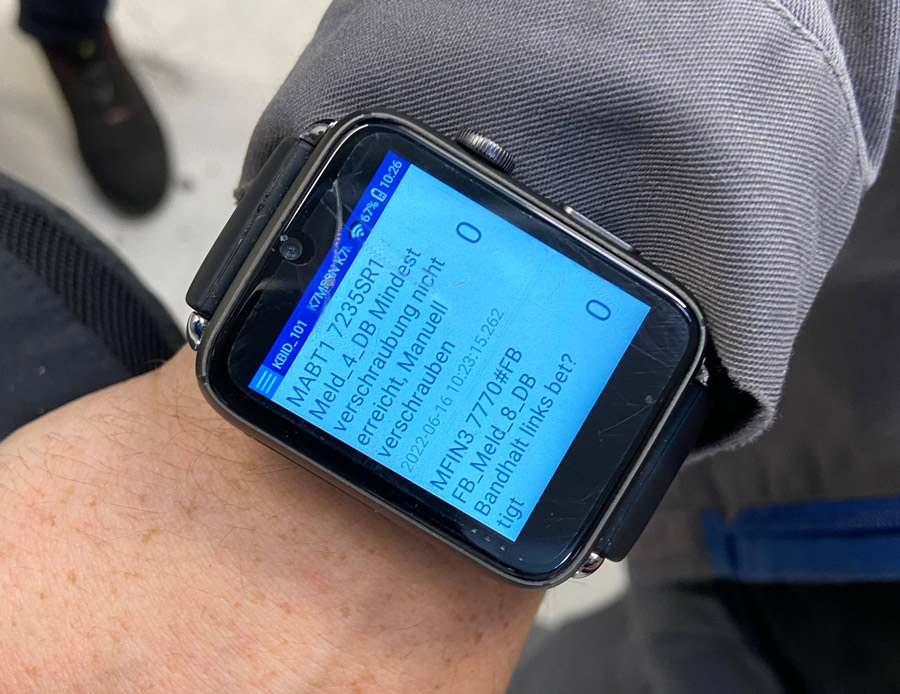

Stattdessen wird die Automatisierung weiter vorangetrieben: „Im Karosseriebau den ID.Buzz sind über 90 Prozent der Arbeiten automatisiert“, sagt Produktionschef Baumert. Zuvor waren es noch 75 Prozent. 4000 Beschäftigte wurden umgeschult, um eine reibungslose Produktion zu gewährleisten. Sie tragen Smartwatches am Handgelenkt, die Anzeigen, wo Teile ans Band geliefert oder Störungen behoben werden müssen.

Störungen kommen in der neuen Fertigung zunächst häufiger vor, „was ganz normal ist“, sagt Baumert. In der Endmontage des ID-Buzz, der am gleichen Band wie der Diesel- und Benzin-getriebene VW T6.1 entsteht, herrscht noch Handarbeit vor. Mitarbeiter müssen zum Beispiel ins Fahrzeug steigen, um Teile zu montieren, oder über Kopf arbeiten. Solche „roten Arbeitsplätze“, wie sie im Fachjargon heißen, gehen auf die Gesundheit. Die will VWN als nächstes automatisieren. Mittelfristig sollen dann auch in der Endmontage Roboter die meiste Arbeit übernehmen.

Das Scharnier für die Heckklappe befestigt ein Roboter im ID.Buzz

Derzeit werden am Tag 45 ID.Buzz gebaut. Bis zum Jahresende soll sich die Zahl vervierfachen. Im nächsten Jahr sollen 50.000 bis 60.000 ID.Buzz gebaut werden, wenn die verlängerte US-Version in Produktion geht, werden es bis zu 130.000 sein. Ende des Jahrzehnts, sagt Baumert, sollen 55 Prozent der Fahrzeuge von VWN in Europa batterie-elektrisch angetrieben werden. Es wird dann weniger Arbeitsplätze bei VW Nutzfahrzeuge geben, „aber sie werden sicherer sein“.

Guido Reinking